Der folgende Text ist ein Auszug aus meiner geschichtswissenschaftlichen Masterarbeit mit dem Thema “Ursprünge und Entwicklung des Chaos Computer Clubs in den 1980er Jahren” (PDF|ePub). Weitere Auszüge folgen in den nächsten Tagen. Alle bereits veröffentlichten Teile sind hier zu finden.

Die Kritik der Gruppe Schwarz & Weiß traf zumindest in einem Punkt zu. Seit dem Btx-Hack war der CCC bei den Medien gefragt und war sogar beim ZDF Jahresrückblick „Menschen 84“ zu Gast. Auch die Buchverlage witterten, dass das Thema Hacker in Westdeutschland ein interessantes Thema sein könnte. Im Frühjahr 1985 kamen daher zwei Taschenbücher auf den Markt, die sich mit der deutschen Hackerszene auseinandersetzen und bei denen jeweils der Chaos Computer Club im Mittelpunkt stand.

Im Rowohlt-Verlag erschien im Februar ein Buch des konkret-Autors Werner Heine, das „Die Hacker. Von der Lust, in fremden Datennetzen zu Wildern“ hieß. Darin porträtiert der Autor den CCC als eine Gruppe von Menschen, die die Macht des Computers verstanden hätte, und denen es jetzt darum ginge, diese Macht ad absurdum zu führen. So soll Wau Holland laut Heine bei einer Fahrscheinkontrolle einmal seinen transportablen Computer herausgeholt und die Dienstnummer des Kontrolleurs eingegeben haben – dies allein hätte genügt, um die gefühlte Machtverteilung in dieser Situation völlig umzudrehen.

Dennoch würde der CCC laut Heine keine Politik machen, denn dies würde gemeinsames Handeln nach Regel erfordern, was den individualistischen Mitgliedern des CCC fremd sei. Heine weiter:

„Wenn Wau und die anderen trotzdem für etwas kämpfen, dann ist es das Recht auf ungehinderte Kommunikation. ›Die neuen Technologien‹, sagt Wau, ›sind Bürgersteige, auf denen wir das Wegerecht beanspruchen.‹“

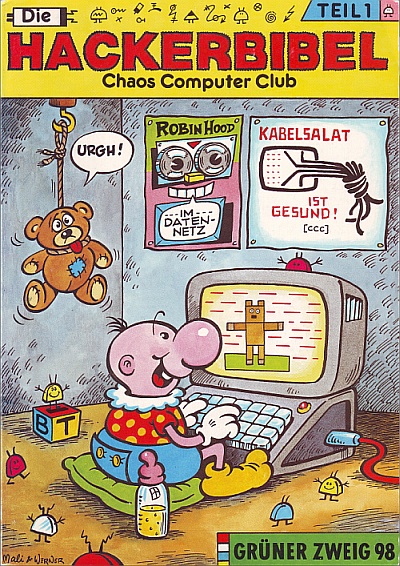

Aber auch der Club selbst war 1985 publizistisch tätig. Das Angebot einiger Verlage, ein Buch des CCCs zu verlegen, lehnte Wau Holland jedoch ab. Da er seit Längerem die Zeitschriften und Bücher des alternativen Verlegers Werner Piper las, wandte er sich an Pieper, um eine „Hackerbibel“ zu produzieren, die im Herbst 1985 erschien. Die Hackerbibel sollte die bisherigen Aktionen des Clubs dokumentieren und „das gesammelte Gedankengut verbreiten, um angefangenes fortzuführen und neues zu kreieren“. Im Sommer 1988 folgte im gleichen Format ein zweiter Teil der Hackerbibel.

Deckblatt der ersten Hackerbibel.

Weiterlesen »